Dracula di Bram Stoker: l’amore, il tempo e l’ombra – Il vampiro secondo Francis Ford Coppola

Quando Dracula di Bram Stoker approdò sul grande schermo nel 1992, Francis Ford Coppola firmò non solo un film, ma un ritorno trionfale al cinema grandioso e sensoriale, capace di fondere bellezza visiva e profondità emotiva. Dopo un decennio complesso negli anni Ottanta, il regista riaccese la sua vena sperimentale e poetica, costruendo un’opera in cui ogni inquadratura sembra un dipinto che prende vita. Pur partendo dal desiderio di restare fedele al romanzo di Bram Stoker, Coppola andò oltre la semplice trasposizione letteraria, trasformando la vicenda in una meditazione sull’amore, sulla perdita e sulla maledizione dell’immortalità.

L’amore come dannazione, il desiderio come redenzione

Il film si apre con una sequenza inedita ambientata nel Quattrocento: Vlad Tepes, eroe cristiano impegnato a combattere gli Ottomani, perde la sua amata Elisabeta e, travolto dal dolore, rinnega Dio, diventando l’essere che tutti conosciamo come Dracula. Questa introduzione, assente nel romanzo, conferisce al racconto una dimensione tragica e mitologica, trasformando il vampiro in simbolo della dannazione amorosa e spirituale.

Dracula è l’archetipo dell’uomo che sfida Dio: non più solo un vampiro assetato di sangue, ma un essere che ha conosciuto la disperazione più profonda e rifiuta la mortalità in nome dell’amore. Una maledizione che Coppola interpreta come una ribellione romantica, un atto disperato che tenta di opporsi all’ingiustizia divina con la forza dell’amore, capace di trascendere il bene e il male e che, pur corrompendo, dà senso alla sofferenza.

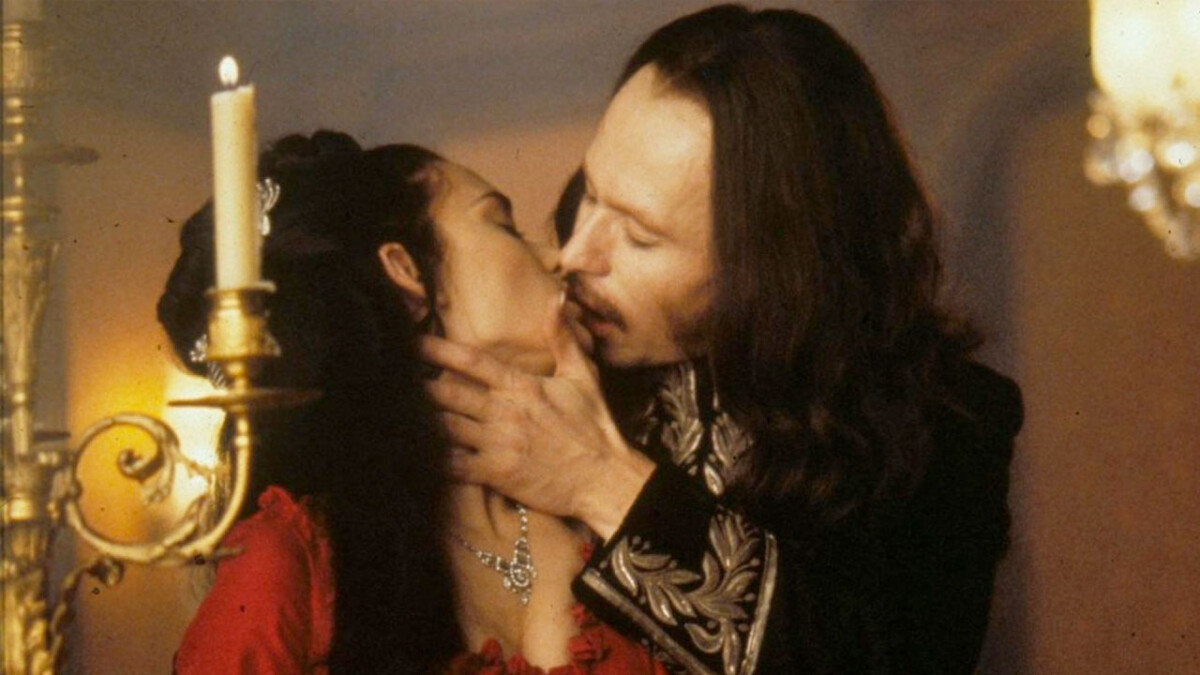

Accanto a questo nucleo tematico si sviluppa quello della seduzione e della sensualità, permeando l’intera narrazione. Il sangue, elemento vitale e al tempo stesso proibito, assume significati erotici e simbolici: la vampirizzazione diventa un atto amoroso, una fusione fisica e spirituale che sovverte le regole morali dell’epoca vittoriana. Il corpo femminile, spesso represso dai codici sociali, si trasforma in un luogo di libertà e trasgressione. La metamorfosi di Lucy Westenra, da giovane innocente a creatura sensuale e predatoria, incarna la paura vittoriana della sessualità femminile.

L’ambientazione vittoriana non è mai semplice sfondo: diventa motore ideologico. Coppola sfrutta il contrasto tra razionalità scientifica e mistero delle forze arcaiche per riflettere sulla condizione dell’uomo moderno. L’arrivo di Dracula a Londra rappresenta l’irruzione dell’irrazionale nel cuore della civiltà industriale, una metafora del ritorno del represso, tutto ciò che la scienza e la morale tentano di contenere, ma che continua a riaffiorare.

Il tempo e la memoria attraversano il film come una condanna. Dracula vive fuori dal tempo, intrappolato in un eterno presente dove il passato sanguina costantemente. Le sale vuote, i ritratti e gli specchi che non riflettono nulla diventano metafore della perdita di identità e del peso della memoria. In questo contesto, l’amore resta l’unica via di salvezza, capace di ridare significato a un’esistenza sospesa tra vita e morte.

I volti dell’eterno

Gary Oldman offre una performance monumentale, capace di restituire la complessità di un personaggio in continuo mutamento. Il suo Dracula è dolore e desiderio, ma anche struggente umanità. L’attore modula gesti, voce e sguardi dal vecchio conte ingobbito e mostruoso al giovane gentiluomo elegante e malinconico, incarnando la metamorfosi dell’anima e la possibilità di cambiare, anche nel male, per ritrovare l’amore perduto.

Winona Ryder dona a Mina delicatezza e ambiguità: da moglie devota e figura di purezza a donna che riscopre, nel legame con Dracula, la forza del desiderio e il ricordo di un amore antico. Coppola la dirige come incarnazione del femminino romantico, sospesa tra ragione e istinto, tra fedeltà sociale e chiamata del destino.

Anthony Hopkins, nei panni di Van Helsing, sfugge al tradizionale eroe positivo: ironico, eccentrico e talvolta inquietante, è la scienza che si confronta con il mistero, ma anche l’uomo attratto dal male che conosce. Keanu Reeves, pur criticato, rappresenta efficacemente l’ingenuità del giovane occidentale di fronte a un mondo arcaico e selvaggio: Jonathan Harker è la vittima ideale, fragile di fronte alla potenza del desiderio e della follia.

L’incanto gotico di Coppola

La regia di Coppola si distingue per la carica visionaria e la capacità di fondere estetica gotica e linguaggio cinematografico moderno. Ogni inquadratura è un quadro simbolico: ombre che vivono di vita propria, riflessi che svaniscono, luce che sembra possedere i personaggi. Il film gioca con l’illusione, riflettendo sul potere stesso del cinema di creare mondi alternativi e interiori.

La scenografia amplifica questa visione. Il castello di Dracula pulsa di desiderio e morte: le pareti sembrano respirare, le ombre si allungano come tentacoli, diventando spazio dell’inconscio dove il tempo si dissolve. Londra, al contrario, è geometrica, razionale, illuminata artificialmente: il contrasto tra i due mondi visivi sottolinea il conflitto tra natura e civiltà, passione e repressione.

I costumi di Eiko Ishioka fungono da narrazione visiva. Estetica orientale, simbolismo religioso e citazioni rinascimentali si fondono in colori e forme che riflettono l’evoluzione psicologica dei personaggi: il rosso fiammeggiante di Dracula allude al sangue e alla carne, le trasparenze e i ricami di Mina suggeriscono risveglio della sensualità e consapevolezza.

La fotografia di Michael Ballhaus conferisce al film un’anima caravaggesca: luci dorate e ombre profonde trasformano ogni scena in un dipinto, mentre nebbia e vetri colorati rendono l’immagine onirica e sensuale. Il montaggio alterna lentezza contemplativa e improvvise accelerazioni, scandendo il ritmo emotivo tra languore amoroso e furore violento.

Transilvania e Londra diventano proiezioni dello stato d’animo dei personaggi: la prima è terra dell’archetipo e dell’eterno ritorno, la seconda simbolo dell’illusione del controllo e del progresso. Il viaggio di Dracula verso Mina diventa un rito di passaggio, in cui il mostro invade la civiltà, ma è la civiltà stessa a rivelare le proprie crepe.

Curiosità dal set

La lavorazione di Dracula di Bram Stoker fu complessa e visionaria. Coppola utilizzò tecniche analogiche d’epoca e fino a quattro cineprese simultanee per ottenere sovrapposizioni perfette. Alcune sequenze, come il viaggio di Harker verso il castello, furono realizzate con modellini e retroproiezioni, richiamando il cinema espressionista tedesco.

Gli attori lessero il romanzo di Stoker per immergersi nella lingua e nell’atmosfera originale, e Coppola impose a Gary Oldman e Winona Ryder di non incontrarsi prima delle scene più intense, creando una tensione emotiva reale. Oldman trascorreva ore immobile sotto strati di trucco per trasformarsi nelle diverse età e forme di Dracula, scherzando sul fatto che a volte “era più facile interpretare un manichino che un vampiro”.

Durante le riprese nel castello, Oldman portò con sé un piccolo gatto nero come portafortuna: in una scena l’animale si aggirò tra i set proprio nel momento più drammatico, e Coppola trasformò l’imprevisto in un dettaglio naturale della scenografia. Winona Ryder, invece, raccontò di aver sentito strani rumori notturni nel castello di Transilvania; Coppola incoraggiava queste suggestioni, suggerendo che ogni piccolo “spavento” poteva arricchire l’immedesimazione degli attori nel mondo sovrannaturale.

Keanu Reeves affrontò allenamenti insoliti per le scene nel castello, correndo su pavimenti inclinati e scale scivolose sotto il trucco e la luce artificiale, riuscendo così a trasmettere l’ingenuità e la fragilità di Jonathan Harker. Coppola inserì anche numerosi piccoli dettagli simbolici e camei di amici e collaboratori nelle scene di folla a Londra, dai ritratti ai libri, creando un livello di mistero e profondità che sfugge a una visione superficiale.

La colonna sonora di Wojciech Kilar, tra temi solenni e lamenti corali, accentua il tono epico e sacro del film, mentre la cura meticolosa di trucco, scenografia, costume e luce contribuisce a trasformare ogni scena in un’esperienza visiva e sensoriale unica. Dracula di Bram Stoker vinse tre Oscar (trucco, montaggio sonoro e costumi) e ottenne grande successo di critica e pubblico, pur dividendo per lo stile eccessivo e la commistione tra horror, melodramma e opera lirica, diventando una delle opere più discusse e affascinanti degli anni Novanta.

L’eco di un mito eterno

Dracula di Bram Stoker non si limita a raccontare una storia: crea un mondo in cui il tempo si piega, le emozioni si fanno visibili e l’oscurità diventa materia viva. Coppola trasforma il mito in esperienza sensoriale, dove ogni dettaglio – dal movimento della luce al fruscio dei tessuti – racconta qualcosa dell’animo umano.

Il film conferma che il cinema può rendere tangibile ciò che sfugge alle parole: la nostalgia, la meraviglia, la paura e il desiderio. In questa visione, l’oscurità non è solo minaccia, ma anche bellezza che avvolge e trasforma. Come un mito che non conosce fine, la storia di Dracula continua a vivere nella memoria dello spettatore, eterna e inafferrabile, sospesa tra sogno e realtà.

©Riproduzione Riservata

Emanuela Giuliani