Guillermo del Toro con il suo intenso Frankenstein racconta la solitudine della Creatura come specchio dell’uomo.

Nato nel 1818 dalla mente visionaria di Mary Shelley, Frankenstein o il moderno Prometeo ha dato vita a una delle figure più emblematiche e complesse della letteratura: la Creatura. Protagonista di innumerevoli adattamenti, soprattutto cinematografici, spesso confusa con il suo creatore Victor Frankenstein, la Creatura ha assunto, a partire dal celebre film del 1931 con Boris Karloff fino alle versioni più recenti, un’immagine ormai iconica: volto squadrato, cicatrice sulla fronte ed elettrodi sul collo. Un aspetto lontano dalla descrizione originaria del romanzo, dove anche il modo in cui viene animata rimane volutamente indefinito.

Oggi, a confrontarsi con questo mito immortale è Guillermo del Toro, regista che ha fatto della fusione tra mostruoso e umano il cuore della propria poetica. Da sempre affascinato da Frankenstein, il premio Oscar considera questo progetto la realizzazione di un sogno.

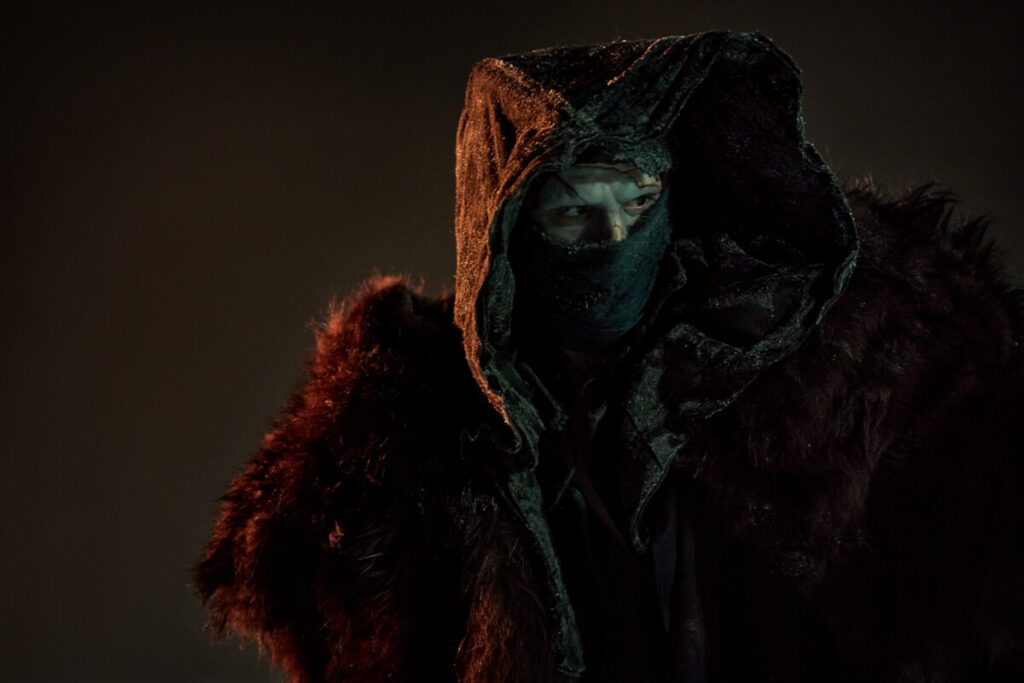

Ambientato in un’Europa oscura, il film, presentato in anteprima in concorso all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, racconta la nota parabola: Victor Frankenstein, scienziato brillante ma arrogante, ossessionato dal superare i limiti imposti dalla natura, dà vita a un essere dall’aspetto terrificante ma dotato di profonda sensibilità e intelligenza. Rifiutato da una società incapace di comprendere il suo bisogno d’affetto, la Creatura intraprende un doloroso viaggio di vendetta e rovina.

Il mostro che voleva essere amato

Fedele alla tradizione gotica che contraddistingue il suo cinema, del Toro restituisce alla storia di Mary Shelley un’anima complessa e fragile, offrendo un ritratto vibrante ed empatico. Attraverso un linguaggio fatto di ombre, silenzi e bellezza decadente, il regista evoca il dolore legato all’esistenza stessa, plasmando un mondo sospeso tra incubo e poesia, dove la luce illumina l’abisso interiore dei personaggi, rivelando la Creatura non come una semplice caricatura ai margini dell’orrore, ma come una figura dilaniata dalla sofferenza e specchio delle colpe del suo creatore, reo di aver osato giocare a fare Dio.

Nata senza peccato e abbandonata alla nascita, incarnazione dell’isolamento, del rifiuto sociale e del desiderio struggente di essere amata, la Creatura di del Toro esprime tutta la vulnerabilità e l’ingiustizia di una vita e di un destino imposti e mai scelti. Riallacciandosi, con rinnovata intensità, alle tematiche filosofiche del romanzo, approfondisce in particolare il rapporto tra creatore e creatura, rileggendolo come una dolorosa metafora familiare tra padre e figlio, già esplorata con sensibilità nel suo Pinocchio del 2022.

In entrambe le opere, del Toro indaga questo legame spesso segnato da incomprensioni, aspettative deluse e bisogno d’amore e accettazione. Victor Frankenstein assume così un ruolo paterno complesso: non è solo creatore, ma figura che deve confrontarsi con la responsabilità delle proprie azioni e con l’incapacità di proteggere, guidare o comprendere pienamente la sua “creatura-figlio”. La distanza emotiva tra i due non è soltanto rifiuto, ma anche mancanza di strumenti per comunicare, di capacità di accogliere la sofferenza altrui, rendendo ogni incontro doloroso e carico di tensione morale. Del Toro, influenzato dalla sua formazione cattolica, sottolinea così l’importanza del perdono e della misericordia, invitando lo spettatore a riflettere sulle domande universali della Creatura: “Perché mi hai messo qui? Perché non mi hai dato risposte? Cosa devo imparare dalla sofferenza?”.

Emblematiche in questo senso sono le scene in cui la Creatura si solleva su un tavolo come un crocifisso e quella dell’Angelo, già anticipate nelle prime immagini del film. Questi momenti non sono meri espedienti visivi, ma vere e proprie meditazioni sulla sofferenza, sulla morte e sulla possibilità di accettare ciò che non si comprende. La morte, nel film, diventa simbolo del limite umano, ma anche della responsabilità morale e del valore della vita stessa, mentre il rapporto tra creatore e creatura suggerisce che l’amore, la comprensione e il perdono sono gli unici strumenti per affrontare la fragilità e l’ingiustizia del mondo.

Dal dilemma morale della scienza alla sete di conoscenza, dalla responsabilità della creazione all’alienazione dell’individuo, fino al prezzo da pagare per il progresso, il film mantiene la promessa di un autentico ritorno alle radici dell’opera della Shelley. Frankenstein di Guillermo del Toro non è solo una storia oscura o fantascientifica, ma un’analisi sulla natura dell’essere e sulle questioni etiche connesse alla creazione artificiale: una riflessione sulla società contemporanea, sulla diversità, sul labile confine tra la vita e la morte, e sulla difficoltà dell’uomo ad accettare ciò che non comprende.

Un viaggio in un incubo dalla messa in scena visivamente potente, in cui ogni elemento si fonde per costruire un’atmosfera tra sogno e tormento. La fotografia di Dan Laustsen, alternando toni freddi e caldi, amplifica le emozioni, mentre la scenografia e i costumi riportano un’estetica gotica e onirica senza tempo, con spazi di memoria e dolore. Il tutto, accompagnato ed enfatizzato dalle melodie malinconiche e dalle dissonanze inquietanti della colonna sonora di Alexandre Desplat, rende il racconto un’esperienza sensoriale e spirituale, capace di far riflettere sul valore dell’amore, del perdono e dell’accettazione, anche di fronte alla morte e all’errore umano.

Le anime spezzate al centro del mito

Al centro di questa trasposizione ci sono Jacob Elordi, Oscar Isaac e Mia Goth, vere incarnazioni di un’umanità spezzata e profondamente sofferente.

Jacob Elordi dà vita alla Creatura con una performance fatta di sguardi smarriti, gesti trattenuti e improvvise esplosioni di dolore: un essere che racchiude solitudine, emarginazione e quel bisogno tanto semplice quanto struggente di essere amato. La sua è una Creatura che grida silenziosamente il sopruso, diventando il cuore pulsante del film.

Oscar Isaac, nel ruolo di Victor Frankenstein, tratteggia un uomo diviso tra genio e ossessione, tra la voglia di superare i limiti naturali e l’incapacità di accettarne le conseguenze. Il suo è un Prometeo moderno, carismatico e tormentato, consumato dal rimorso e da un orgoglio che conduce alla tragedia. Isaac trasmette al personaggio tutta l’ambiguità morale e l’angoscia di chi ha osato troppo senza comprendere davvero il significato della responsabilità.

Infine, Mia Goth dona profondità e mistero alla protagonista femminile, Elizabeth, fidanzata del fratello minore di Victor, che diventa una fissazione sia per Victor sia per la Creatura, in bilico tra complicità e condanna, testimone e vittima, amore e paura.

La solitudine che ci somiglia

Frankenstein di Guillermo del Toro è un’opera simbolo del nostro tempo: incapace di accogliere la diversità, ossessionato dal controllo, affamato d’amore e di riconoscimento, ma che oltre la tragedia, apre uno spiraglio verso il perdono e la redenzione. Victor Frankenstein, di fatto, sopraffatto dal rimorso, chiede perdono alla Creatura, riconoscendone l’umanità e il dolore, rovesciando il mito, e caricandolo di una rara forza, con la colpa che finalmente incontra la responsabilità. E la risposta della Creatura non è vendetta, ma compassione: è il perdono, non tra mostro e uomo, ma tra genitore e figlio, tra chi ha creato e chi non ha mai chiesto di esistere.

Frankenstein di Guillermo del Toro è un canto doloroso sull’identità negata, sull’esclusione e sull’inappagato bisogno d’amore che, scavando nel cuore oscuro del mito, ne riporta in superficie l’essenza più profonda. Un’essenza che guarda all’oscurità con occhi umani e ci ricorda che solo nel perdono reciproco può esserci salvezza, anche per le anime più spezzate.

©Riproduzione Riservata

Emanuela Giuliani

Il Voto della Redazione: