Full Metal Jacket, il capolavoro di Stanley Kubrick uscito nel 1987 che racconta la guerra tra addestramento e follia.

Nel 1987 Stanley Kubrick con Full Metal Jacket firma un’analisi glaciale e disturbante del processo di disumanizzazione militare, che ancora oggi resta tra i ritratti più spietati e alienanti della guerra del Vietnam, attraversato da un silenzio pesante. Il silenzio dell’empatia annientata, dell’individuo cancellato, della follia resa sistema.

Uscito in un momento storico in cui il cinema americano stava cercando di fare i conti con le ferite ancora aperte del conflitto vietnamita (Platoon e Apocalypse Now erano usciti pochi anni prima), Full Metal Jacket si distingue per l’appunto per l’approccio radicalmente freddo e analitico.

Non c’è eroismo né redenzione e nessuna via di fuga, ma solo un meccanismo narrativo che scompone, con precisione chirurgica, la fabbrica della guerra moderna e ciò che più inquieta non è il sangue, ma il modo in cui viene legittimato. Kubrick non mostra tanto la violenza quanto il processo che la rende ordinaria.

Tratto dal romanzo The Short-Timers di Gustav Hasford (in Italia pubblicato come Nato per uccidere), e sceneggiato con la collaborazione del giornalista Michael Herr (Dispatches), il film abbandona qualsiasi pretesa di coinvolgimento emotivo. In Full Metal Jacket non si piange e non si spera bensì si osserva con distacco e nausea ciò che accade. Una scelta che traduce la visione profondamente pessimista del regista britannico secondo cui il male non è eccezione ma norma, e la guerra non è disfunzione ma è un progetto.

Due atti, due orrori: la geometria della distruzione

Il film è diviso in due atti tanto perfettamente speculari quanto profondamente differenti. Il primo, ambientato nella base di addestramento di Parris Island, è un microcosmo infernale in cui le reclute vengono de-umanizzate fino a diventare strumenti. Il sergente Hartman (memorabile R. Lee Ermey, ex istruttore militare nella vita reale) domina la scena con un carisma sadico e grottesco, e la sua voce non è solo uno strumento di comando ma è un’arma, un dispositivo di potere linguistico.

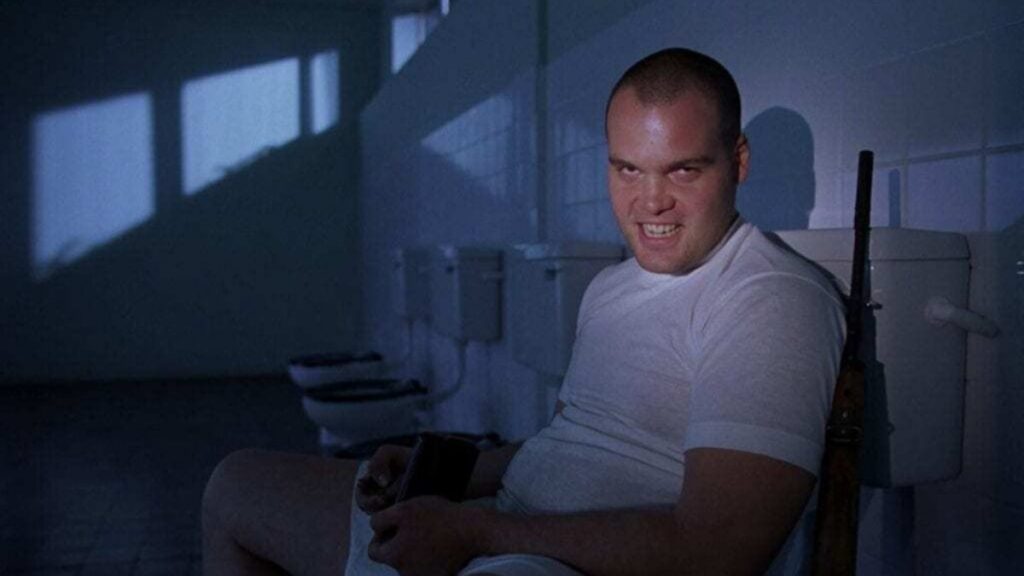

In questo universo claustrofobico, Leonard “Palla di Lardo” Lawrence diventa il simbolo dell’inadeguato, del fragile, dell’umano inadatto a diventare funzione. La sua trasformazione culmina in una delle scene più disturbanti del cinema kubrickiano: l’omicidio-suicidio nel bagno del dormitorio, girato con una freddezza disarmante, ed è lì che la macchina militare ha completato il suo compito non formando un soldato ma annientando un uomo.

Il secondo atto si svolge in Vietnam, durante l’offensiva del Têt del 1968. Il paesaggio urbano in rovina, fatto di fango, fuoco e ruderi, rompe la simmetria visiva dell’addestramento e introduce un nuovo caos. Ma non è una liberazione, è un caos programmato, in cui l’alienazione diventa definitiva. Il protagonista, Joker (Matthew Modine), è ora un giornalista militare. La scritta “Born to Kill” sul casco convive con il simbolo della pace: un ossimoro visivo che Kubrick definì rappresentazione della “dualità dell’uomo”.

Questa dualità esplode nella scena finale, quella della cecchina bambina, un momento insostenibile, in cui l’ideologia si dissolve e resta solo la verità brutale. L’orrore non ha volto e può abitare anche l’innocenza, Joker esita, poi spara e noi spettatori restiamo fermi incapaci di emettere un giudizio. Il film non ci permette l’alibi della morale ma ci pone di fronte alla nostra complicità silenziosa.

L’esercito come laboratorio sociale: alienazione, disciplina, potere

Stanley Kubrick, con Full Metal Jacket, non si limita a girare un film di guerra: egli esplora la guerra stessa, mettendo in evidenza come venga preparata, prodotta e giustificata. La sua opera è un potente dispositivo sociologico, in grado di rivelare i meccanismi invisibili che rendono possibile l’orrore, trasformandolo in una norma accettata. La guerra, infatti, non è solo combattuta con le armi, ma anche con le parole, le immagini e le strutture di potere che vengono imposte e normalizzate nella società. Kubrick indaga come il potere militare, politico e ideologico lavori in sinergia per plasmare le menti e i corpi, trasformando gli individui in pezzi di una macchina.

Il processo di addestramento, come viene presentato nel film, non è solo una fase tecnica della preparazione dei soldati, ma la rappresentazione di un rituale simbolico di trasformazione, e non è un caso che Full Metal Jacket sia pregno di riferimenti al pensiero di Michel Foucault, Hannah Arendt e Theodor Adorno. Kubrick ci mostra come la guerra si prepari non solo sul piano materiale, ma anche attraverso un’educazione della mente. La disciplina imposta, la costante standardizzazione emotiva, l’eliminazione del dubbio morale sono gli strumenti con cui il potere forma la coscienza dei soldati. La guerra, quindi, è un processo culturale e linguistico, e il vero campo di battaglia si trova dentro la mente del soldato, nella sua capacità di conformarsi, nel suo adattamento alla violenza come norma.

Nel film, il sergente Hartman non è semplicemente un “mostro” o una figura aberrante, ma l’incarnazione perfetta di un ingranaggio che opera all’interno di un sistema che normalizza l’alienazione e la brutalità. La sua crudeltà nei confronti dei soldati non è una deviazione dalla norma, ma una parte integrale del processo educativo che Kubrick vuole analizzare. Hartman, attraverso il suo ruolo di educatore, è parte di una macchina ben oliata che costruisce soldati, che rende il loro corpo e la loro mente funzionali alla guerra. Questo meccanismo di disciplinamento, che si esprime con la deumanizzazione e la coercizione psicologica, è reso con una freddezza straordinaria, sia nelle immagini che nella narrazione.

La guerra come dispositivo culturale: un messaggio sempre attuale

A distanza di quasi quarant’anni dalla sua uscita, Full Metal Jacket conserva una straordinaria attualità. In un’epoca segnata da conflitti asimmetrici, dalla militarizzazione della comunicazione, dalle polarizzazioni politiche e da una retorica patriottica sempre più pervasiva, il film di Kubrick sembra parlare direttamente al nostro presente. La sua potenza non risiede solo nell’estetica impeccabile — sebbene la maestria visiva sia indiscutibile — ma nel modo in cui mette in discussione la formazione di una coscienza obbediente e funzionale, un processo che si sviluppa in silenzio e che si nutre di una retorica che maschera l’orrore con il linguaggio della normalità.

Il film ci invita a riflettere su come l’individuo, messo in una determinata condizione, possa perdere la sua autonomia e trasformarsi in una mera funzione del potere. Kubrick non ci fornisce risposte facili, non ci mostra eroi che si ribellano o vie d’uscita che possano portare alla salvezza. Full Metal Jacket, piuttosto, ci costringe ad affrontare la realtà di una guerra che non inizia sul campo di battaglia, ma nelle strutture sociali, culturali e ideologiche che la preparano. La sua forza risiede nella capacità di smascherare l’inganno della guerra come un evento inevitabile, naturale o legittimo, e di rivelarci quanto sia fragile la coscienza umana di fronte al potere.

In un’epoca in cui le ideologie si scontrano in conflitti ideologici e politici, in cui le parole sono usate come armi per giustificare e normalizzare violenze, Full Metal Jacket è più che mai un film sul nostro tempo. Non ci dice come cambiare il mondo, ma ci impedisce di accettarlo passivamente. In un’era in cui il pensiero critico è spesso sostituito dalla semplificazione e dalla retorica, Kubrick ci impone di non smettere mai di farci domande, di non smettere mai di guardare e di interrogarci sul rapporto tra potere e individuo, tra società e violenza, tra parola e azione.

Il film ci esorta a non permettere che l’orrore diventi una prassi accettata, e attraverso questa provocazione silenziosa, continua a fornirci uno strumento potente per riflettere sulle dinamiche di potere e sulle sue capacità di modellare la realtà e le coscienze.

©Riproduzione Riservata

Emanuela Giuliani