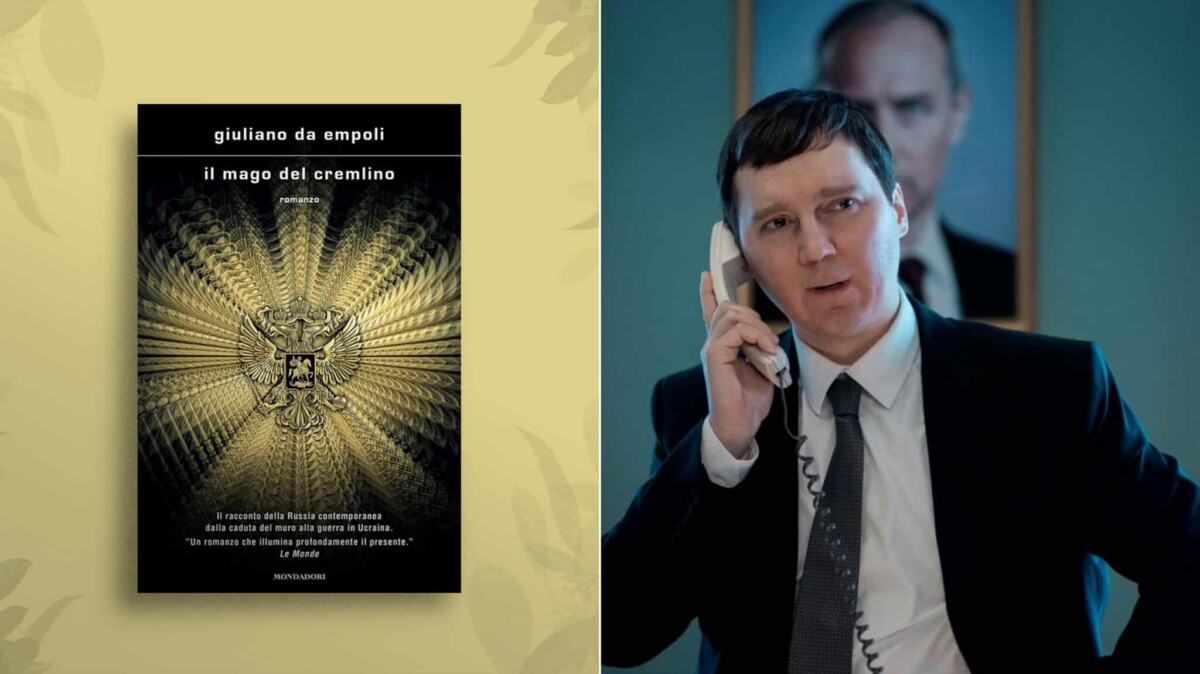

Il mago del Cremlino di Giuliano da Empoli: un romanzo sul potere come forma di realtà manipolata da cui è tratto il film di Olivier Assayas.

Il mago del Cremlino di Giuliano da Empoli è un romanzo che si inserisce con forza nel dibattito contemporaneo sul potere, l’influenza e la manipolazione dell’informazione, fondendo finzione narrativa e verità storica in un’analisi lucida e inquietante dei meccanismi del potere nell’epoca moderna. Pubblicato nel 2022 da Éditions Gallimard in Francia e da Mondadori in Italia, il libro — su cui si basa l’omonimo film di Olivier Assayas, che sarà presentato in anteprima all’imminente 82ª Mostra del Cinema di Venezia — ha riscosso un notevole successo internazionale: vincitore del prestigioso Grand Prix du roman de l’Académie française e finalista al Prix Goncourt, è diventato rapidamente un caso letterario e politico.

Quella di Empoli è un’opera che nasce da una profonda conoscenza del mondo politico e comunicativo: l’autore, politologo e saggista, già noto per Gli ingegneri del caos, porta nel romanzo la sua esperienza diretta nei corridoi del potere. Il mago del Cremlino si impone quindi come un “romanzo d’idee”, un testo che non si limita a raccontare una storia, ma interroga il lettore sui fondamenti della leadership, sul rapporto tra verità e costruzione narrativa, sulla spettacolarizzazione della politica e sulla crisi della democrazia liberale.

Un romanzo politico travestito da confessione

Il romanzo si struttura come un lungo monologo-confessione: Vadim Baranov, protagonista e narratore, è un personaggio fittizio ma chiaramente ispirato a Vladislav Surkov, uno degli ideologi più influenti del regime putiniano. Ex regista teatrale e stratega dell’immagine pubblica del presidente russo, Baranov racconta la sua ascesa nel sistema del potere post-sovietico. Il lettore viene guidato attraverso il dietro le quinte della politica russa, in un percorso che va dal caos postcomunista degli anni ’90 alla costruzione di un’autorità verticale che ha saputo riscrivere le regole della comunicazione politica.

Il racconto ha la forma di un dialogo mancato: Baranov si rivolge a un narratore-scriba (alter ego dell’autore?), che ascolta senza intervenire, un espediente che permette alla confessione di assumere un tono filosofico e distaccato. Il testo è impregnato di disillusione, ironia e una forma di cinismo intellettuale che richiama la tradizione dei moralisti francesi come La Rochefoucauld e Pascal. Il risultato è una narrazione di grande densità intellettuale, in cui la finzione diventa uno specchio deformante e rivelatore della realtà.

Il potere come opera d’arte

Uno dei nuclei teorici centrali del romanzo è l’idea del potere come forma estetica, come creazione artistica. Baranov non vede il potere come mera forza coercitiva o come gestione amministrativa, ma come costruzione simbolica, come arte performativa. L’analogia con il teatro non è casuale: Baranov, come Surkov, proviene dal mondo della regia e della televisione, e porta nella politica la logica della scena, del montaggio, dell’effetto.

Il Cremlino si trasforma così in un grande palcoscenico, dove le azioni politiche sono pensate come atti drammatici capaci di generare emozione, timore, consenso, ed è in questo senso che da Empoli introduce concetti come la “verticale del potere”, non solo come struttura gerarchica, ma come costruzione visiva e narrativa, capace di incarnare un mito di forza e protezione. La “democrazia sovranista” è un’altra di queste invenzioni linguistiche che agiscono come slogan, mascherando il vuoto democratico dietro un’apparente legittimità popolare, un universo, in cui ciò che conta non è la verità ma la verosimiglianza: ciò che può essere creduto, anche se falso, ha più valore di ciò che è semplicemente vero.

Tra finzione e realtà

Una delle caratteristiche più interessanti del romanzo è il suo statuto ibrido tra fiction e realtà storica. Sebbene Vadim Baranov sia un personaggio immaginario, ogni episodio citato è documentato e ancorato alla storia recente della Russia. L’autore utilizza la struttura del romanzo per rielaborare eventi come la guerra in Cecenia, il disastro del Kursk, la crisi del teatro Dubrovka, la repressione della Rivoluzione arancione, fino all’invasione dell’Ucraina. Figure storiche come Boris Berezovskij, Chodorkovskij, Limonov o Kasparov vengono inserite nel racconto senza filtro, accrescendo il senso di autenticità del testo.

Questa tecnica narrativa richiama il genere della docufiction o del romanzo-verità, in cui la finzione serve da grimaldello per penetrare nella realtà più profonda. Da Empoli non inventa eventi, ma li riorganizza in una trama che consente di interpretarne il senso, e il romanzo diventa così un dispositivo conoscitivo, una lente per osservare come si costruisce il consenso, come si fabbricano i nemici, come si crea un immaginario collettivo capace di giustificare qualunque azione.

Il paradosso russo e l’irrazionalità del potere

Un altro grande merito del romanzo è l’attenzione per la dimensione irrazionale del potere. Contro ogni visione tecnocratica o puramente strategica della politica, Il mago del Cremlino insiste sull’elemento simbolico, pulsionale, quasi mistico della leadership autoritaria. Il potere non è solo una macchina ben oliata, ma anche un organismo caotico e contraddittorio, dominato da pulsioni arcaiche, mitologie nazionali, paure collettive.

Baranov stesso lo riconosce: l’intelligenza non basta per governare, anzi, può diventare un ostacolo se non si accompagna alla capacità di comprendere l’irrazionalità delle masse. Le citazioni che punteggiano il testo — “L’intelligenza non protegge da niente, nemmeno dalla stupidità” — diventano aforismi di una filosofia politica spietata, che vede nella follia e nella teatralità strumenti essenziali del comando. Il potere russo appare così come una forma di spettacolo totalizzante, che si nutre della propria opacità e si rafforza attraverso la confusione tra realtà e simulazione.

Una chiave per interpretare il presente

Il mago del Cremlino non è solo un libro sulla Russia, ma un manuale per comprendere il potere contemporaneo in tutte le sue forme. Leggerlo significa riflettere sui meccanismi della manipolazione mediatica, dell’identità costruita, della paura come strumento politico. In un’epoca in cui la verità è costantemente messa in discussione, il romanzo di da Empoli aiuta a riconoscere le logiche della disinformazione, del populismo, della politica-spettacolo che non riguarda solo Mosca, ma anche le democrazie occidentali.

Il fatto che l’autore abbia avuto esperienze dirette come consigliere politico rafforza la credibilità dell’opera: conosce i meccanismi del potere dall’interno, e usa la finzione per rivelarne le strutture più profonde. L’invasione dell’Ucraina, la crisi della democrazia liberale, la crescente influenza di regimi autoritari rendono il romanzo un testo di straordinaria attualità. Il mago del Cremlino diventa così uno specchio oscuro del nostro tempo, un avvertimento su quanto il potere sappia essere seducente, ingannevole e profondamente umano.

Una riflessione sul potere contemporaneo

Il mago del Cremlino è un’opera letteraria che riesce a essere, insieme, un thriller politico, un saggio filosofico e un’opera di grande forza evocativa. Con una scrittura limpida, incisiva e mai compiaciuta, Giuliano da Empoli ci consegna un romanzo capace di illuminare le zone più oscure del potere contemporaneo. Non si tratta di un semplice racconto di intrighi politici, ma di una vera e propria meditazione sulla natura del comando, sulla fragilità della verità e sull’arte della finzione applicata alla governance.

In un momento storico in cui la realtà sembra sempre più difficile da decifrare, Il mago del Cremlino offre una chiave di lettura potente, capace di attraversare il presente con la lucidità del pensiero e la forza della narrazione.

©Riproduzione Riservata

Emanuela Giuliani