La Passione di Cristo: tra spiritualità e polemica nella controversa opera cinematografica diretta da Mel Gibson.

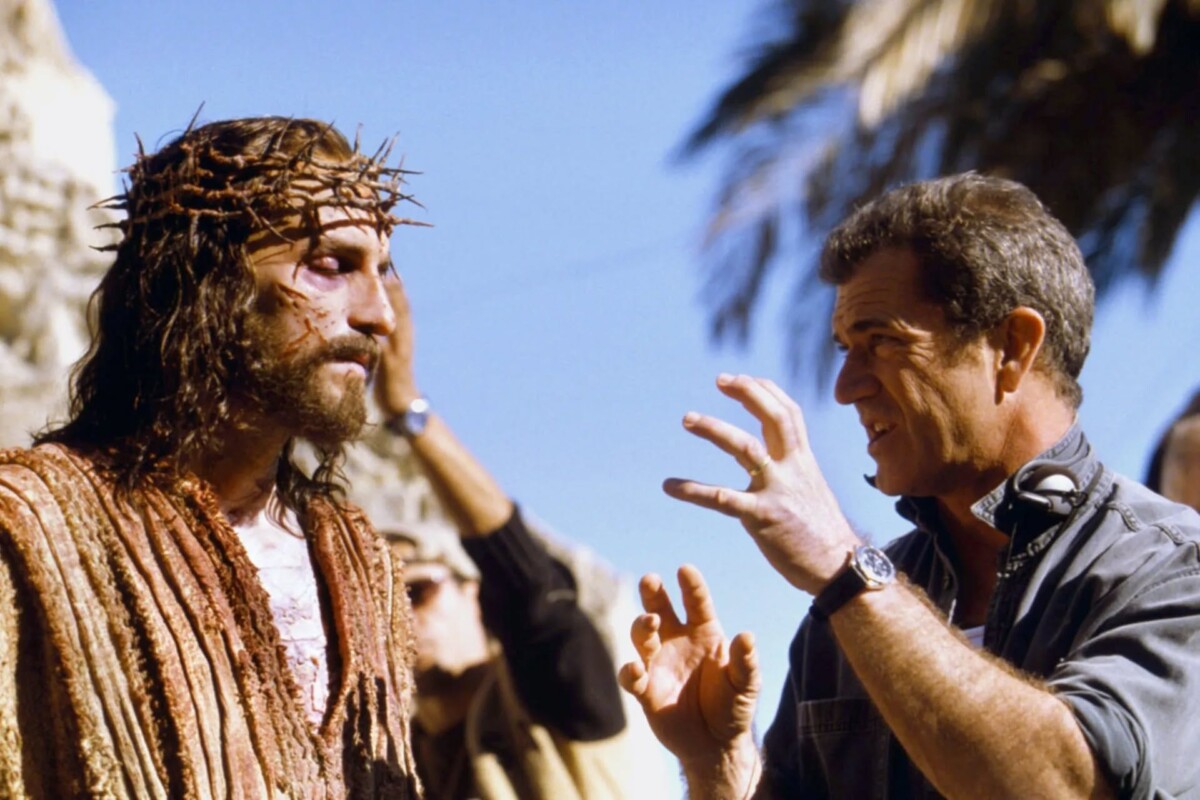

Diretto da Mel Gibson e uscito nel 2004 La passione di Cristo (The Passion of the Christ), è un’opera cinematografica che ha suscitato grande attenzione mediatica e culturale, diventando al contempo uno dei film religiosi più discussi e controversi della storia del cinema. Il film si concentra sulle ultime dodici ore della vita di Gesù di Nazareth, dalla preghiera nel Getsemani fino alla crocifissione, offrendo una rappresentazione intensa e visivamente scioccante della sua sofferenza.

Girato interamente in Italia, tra Matera e Cinecittà, e recitato in latino, aramaico ed ebraico, il film si distingue per il suo rigore filologico e la volontà di ricreare con il massimo realismo la realtà storica e spirituale del tempo. Nonostante la sua impostazione dichiaratamente religiosa, La passione di Cristo è riuscito a raggiungere un vasto pubblico internazionale, incassando oltre 600 milioni di dollari a livello globale, tuttavia è stata anche oggetto di pesanti critiche, accusata di antisemitismo e di un uso eccessivo della violenza.

La visione spirituale di Mel Gibson

Mel Gibson, fervente cattolico tradizionalista, ha realizzato La passione di Cristo con l’intento dichiarato di offrire una rappresentazione quanto più fedele possibile della Passione di Gesù, basandosi in gran parte sui Vangeli canonici ma anche su scritti devozionali, come quelli della mistica tedesca Anna Katharina Emmerick, e concependolo come un’esperienza spirituale, una sorta di meditazione visiva sulla sofferenza redentrice di Cristo. In quest’ottica, il dolore fisico diventa lo strumento attraverso cui lo spettatore può comprendere la portata del sacrificio di Gesù.

Il contesto religioso e culturale in cui il film è stato realizzato è significativo: Gibson ha finanziato il progetto in modo indipendente, al di fuori dei grandi studi di Hollywood, per preservarne la libertà artistica e il messaggio spirituale. Il film si colloca in un momento storico in cui l’Occidente stava ridefinendo il proprio rapporto con la religione, e ha finito per suscitare reazioni forti, sia da parte dei credenti sia da parte del pubblico laico.

Le tematiche principali del film ruotano attorno al concetto di espiazione, del perdono, del male e della fede, con la sofferenza di Gesù mostrata come l’atto supremo di amore verso l’umanità, mentre il male prende forma in personaggi come Giuda, corrotto dal diavolo, e nei torturatori romani, resi spietati e disumanizzati, mentre la figura di Maria, madre di Gesù, assume un ruolo importante come testimone silenziosa del martirio del figlio, richiamando l’iconografia tradizionale della Pietà.

Il film affronta anche, in modo implicito, la responsabilità collettiva nella morte di Cristo, ed è proprio su questo punto che si sono concentrate molte delle accuse di antisemitismo rivolte al film. Alcuni critici infatti hanno evidenziato come la rappresentazione dei sommi sacerdoti ebrei, resi particolarmente crudeli e antagonisti, possa suggerire una visione stereotipata e pericolosa, ma Gibson ha sempre sostenuto di aver semplicemente trasposto ciò che era presente nei testi evangelici, senza alcuna intenzione discriminatoria.

Lo stile visivo e la cura del dettaglio

La regia di Mel Gibson in La passione di Cristo è improntata a uno stile viscerale e immersivo che si muove spesso a distanza ravvicinata, indugiando sui dettagli più cruenti della tortura e della crocifissione, con una fotografia cupa e soffocante che sottolinea il senso di oppressione e dolore. L’uso del rallentatore in alcune scene chiave – come nel momento della flagellazione o durante le cadute di Gesù – enfatizza la gravità del momento e il pathos emotivo.

La scenografia è uno degli elementi più apprezzabili del film: le ambientazioni ricostruite tra i sassi di Matera e i set di Cinecittà restituiscono un’immagine vivida e convincente della Palestina del I secolo. Le strade polverose, gli edifici in pietra, i mercati affollati e le atmosfere crepuscolari contribuiscono a creare un mondo credibile, lontano dai fasti spesso idealizzati delle produzioni hollywoodiane.

I costumi sono stati realizzati con una grande attenzione al dettaglio storico e culturale. Le vesti dei soldati romani, i mantelli dei sacerdoti del Tempio, i sandali, le corazze e le tuniche contribuiscono a dare profondità e autenticità visiva al film, e il lavoro dei truccatori è particolarmente impressionante: il volto di Gesù, progressivamente sfigurato dalla violenza, diventa una maschera di dolore che resta impressa nella memoria dello spettatore.

La scelta di far recitare gli attori nelle lingue originali del tempo (aramaico, latino ed ebraico) è un elemento distintivo, che aumenta il senso di realismo e solennità dell’opera. Pur rappresentando una sfida per il pubblico moderno – costretto a seguire i sottotitoli – questa scelta linguistica avvicina lo spettatore alla dimensione spirituale e sacrale della narrazione.

La forza espressiva delle performance

L’interpretazione più discussa e centrale del film è quella di Jim Caviezel, nei panni di Gesù, il quale offre una performance fisica estrema, sottoponendosi a condizioni di ripresa durissime: freddo intenso, prostetici pesanti, lunghi periodi appeso alla croce. La sua espressività si concentra sugli sguardi, sulle pause silenziose e sulla capacità di trasmettere dolore senza parole, è un’interpretazione che ha diviso la critica: alcuni l’hanno considerata intensa e spirituale, altri troppo rigida e sacrificata sull’altare della sofferenza.

Significativa anche la prova di Maia Morgenstern nel ruolo di Maria, madre di Gesù. Con un volto segnato e uno sguardo intenso, l’attrice riesce a trasmettere una sofferenza contenuta, dignitosa, ma profondamente umana. La sua presenza silenziosa accompagna lo spettatore lungo tutto il calvario del figlio, diventando una figura quasi mistica.

Tra gli altri interpreti, Hristo Naumov Shopov nei panni di Ponzio Pilato offre una rappresentazione tormentata e ambigua, lontana dalla figura di semplice burocrate. Il suo Pilato è un uomo combattuto, che cerca una via d’uscita tra la giustizia e la politica. Francesco De Vito, che interpreta Pietro, riesce a dare spessore al dramma del rinnegamento, mentre il personaggio di Satana, incarnato da Rosalinda Celentano, è una presenza disturbante e ambigua, quasi androgina, che contribuisce a creare un’atmosfera onirica e perturbante.

Un’opera divisiva ma culturalmente significativa

La passione di Cristo è un’opera cinematografica che ha segnato un punto di svolta nella rappresentazione religiosa al cinema, Mel Gibson ha realizzato un film estremo, tanto per la violenza mostrata quanto per la sua ambizione spirituale. Non si tratta di un film “per tutti”, né di una semplice trasposizione evangelica, ma di un’esperienza visiva e sensoriale fortemente voluta e costruita per scuotere lo spettatore nel profondo.

La controversia che ha circondato il film – dalle accuse di antisemitismo alla critica per l’eccesso di sangue – ha in parte oscurato il valore artistico e tecnico dell’opera, che resta invece un esempio di grande rigore formale e coerenza autoriale. L’aver scelto di girare in lingue antiche, in location autentiche, e con una regia priva di compromessi commerciali, ha reso La passione di Cristo un unicum nel panorama cinematografico contemporaneo.

A distanza di oltre vent’anni, il film continua a dividere e a far discutere, ma è innegabile il suo impatto culturale e spirituale. È un’opera che si ama o si rifiuta, ma che difficilmente lascia indifferenti, ed è proprio in questa capacità di generare reazione, di stimolare il dibattito e la riflessione, che risiede forse il suo significato più profondo.

©Riproduzione Riservata

Emanuela Giuliani