Le Ali della Libertà, alcune curiosità sul capolavoro scritto e diretto da Frank Darabont che emoziona ad ogni visione.

Le Ali della Libertà – scritto e diretto da Frank Darabont, già autore del toccante Il Miglio Verde – è molto più di un film: è un viaggio emozionale nell’animo umano, un racconto di resilienza, amicizia e redenzione che continua a commuovere e ispirare spettatori di ogni età. Uscito nelle sale statunitensi nel 1994, è tratto dal racconto Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, contenuto nella raccolta Stagioni diverse di Stephen King, autore solitamente associato all’horror, ma capace qui di una profonda introspezione umana.

Pur nascendo da un’opera letteraria, il film si emancipa completamente dalla sua origine, conquistando un’identità visiva e narrativa autonoma, grazie anche alla regia sensibile di Darabont e a una scrittura calibrata, mai retorica. Le Ali della Libertà è il racconto potente di un uomo che, pur imprigionato tra le mura fredde di Shawshank, riesce a mantenere viva la speranza, conservando intatta la propria dignità contro ogni umiliazione e ingiustizia.

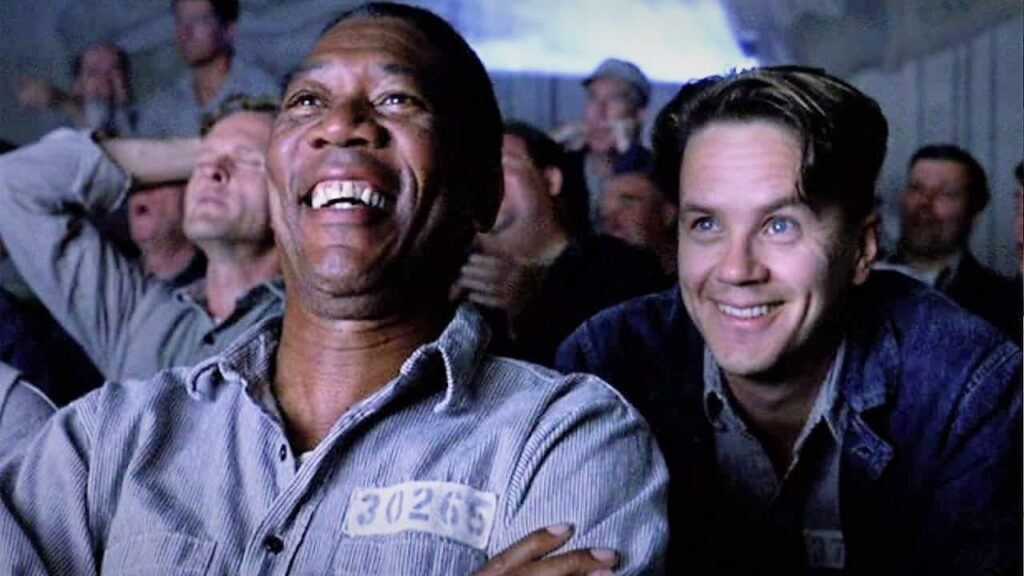

Il cast, semplicemente straordinario, vede protagonisti Tim Robbins nei panni dell’introverso ma determinato Andy Dufresne e Morgan Freeman in quelli di Ellis “Red” Redding, narratore disilluso ma carico di umanità. Accanto a loro, attori del calibro di Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil Bellows, Mark Rolston e James Whitmore contribuiscono a costruire un microcosmo carcerario vivido e coinvolgente.

Nel cuore di questa narrazione c’è un messaggio semplice ma universale: la libertà non è solo fisica, ma anche e soprattutto interiore. È la storia di una redenzione silenziosa, di un’amicizia che nasce in catene ma si libera nell’anima, e della forza della speranza come unico vero strumento per resistere al buio.

Come recita una delle frasi più celebri del film: “La speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai.” Un pensiero che continua a risuonare, decenni dopo, nel cuore di chi ha vissuto – anche solo una volta – l’esperienza di questo capolavoro senza tempo.

Un successo postumo, una leggenda senza tempo

Quando Le Ali della Libertà uscì nelle sale nel 1994, fu un sorprendente insuccesso al botteghino: gli incassi negli Stati Uniti furono deludenti e il pubblico non sembrò coglierne subito la potenza emotiva e narrativa. Eppure, la critica fu unanime nel riconoscerne il valore artistico, premiandolo con sette nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista (Morgan Freeman). Nessuna statuetta, ma quello fu solo l’inizio.

Grazie al passaparola, alle trasmissioni televisive e al boom del noleggio in VHS, il film rinacque come un classico moderno. Nel 1995 fu il titolo più noleggiato dell’anno e, negli anni successivi, scalò le classifiche dei migliori film di sempre, conquistando stabilmente il primo posto su IMDb. È la prova che un’opera autentica può essere rivalutata nel tempo, fino a diventare immortale.

Il Maine di King? No, è l’Ohio a ospitare Shawshank

Sebbene la storia sia ambientata nel Maine, terra d’origine di Stephen King e ambientazione ricorrente nei suoi racconti, le riprese si svolsero interamente in Ohio. Il cuore del set fu la Ohio State Reformatory di Mansfield: un edificio imponente, gotico e decadente, perfetto per trasmettere la claustrofobia e la tensione della vita carceraria. Oggi questa ex prigione è diventata un museo visitabile. I fan possono entrare nella cella di Andy, camminare nel cortile dove Red passeggia con la sua tipica andatura e osservare da vicino il tunnel della fuga, simbolo potente di rinascita.

Le riprese furono tutt’altro che semplici. Frank Darabont, regista noto per il suo perfezionismo, fece ripetere alcune scene decine di volte. Il primo dialogo tra Red e Andy, apparentemente disteso, richiese ben nove ore di riprese. Morgan Freeman, costretto a lanciare una palla da baseball ininterrottamente, si procurò una tendinite al braccio.

Un fiume di… cioccolato (e tossine)

La scena dell’evasione di Andy, che striscia in un tunnel fognario nauseabondo, è tra le più iconiche della storia del cinema. Ma pochi sanno che quella “melma” non era reale: si trattava di una miscela artigianale di sciroppo di cioccolato, segatura e acqua. L’effetto visivo fu straordinario, ma la miscela si rivelò tossica per inalazione, causando malori a parte della troupe. Nonostante ciò, Tim Robbins affrontò le riprese con grande dedizione, rimanendo immerso nella sostanza per due giorni consecutivi. Una scelta rischiosa ma vincente, che contribuì a rendere quella sequenza un potente simbolo di resilienza, ribellione e speranza.

Scelte di cast mancate… e fortunate

Oggi è difficile immaginare Red con un volto diverso da quello di Morgan Freeman. Eppure, all’inizio, i produttori cercavano un attore bianco, fedele alla descrizione originale del personaggio di Stephen King (probabilmente ispirato a Robert Redford, da cui il soprannome). Tra i candidati figuravano nomi del calibro di Clint Eastwood, Paul Newman e Harrison Ford.

Anche per il ruolo di Andy la selezione fu lunga: Tom Hanks, Kevin Costner, Johnny Depp e persino Nicolas Cage furono presi in considerazione. Alla fine, la parte andò a Tim Robbins, che offrì un’interpretazione intensa e misurata, perfetta per il personaggio del prigioniero taciturno ma risoluto.

Curiosità nella curiosità: le foto segnaletiche del giovane Red mostrano Alfonso Freeman, figlio di Morgan, che compare anche in un cameo come detenuto. Inoltre, molte delle guardie che vediamo nel film erano veri agenti penitenziari, scelta che conferì ulteriore realismo alle dinamiche carcerarie.

Il regista… con le mani in pasta (letteralmente)

Frank Darabont non si limitò a scrivere e dirigere Le Ali della Libertà; in alcune scene fondamentali decise di intervenire di persona. Le mani che vediamo mentre Andy carica la pistola o incide il proprio nome sulla parete della cella, infatti, non sono di Tim Robbins, ma proprio del regista.

Darabont voleva avere il controllo totale sull’inquadratura e sull’emozione trasmessa da quei gesti simbolici, rappresentazione del passaggio da vittima a protagonista del proprio destino. Un dettaglio apparentemente minore, ma che testimonia l’estremo perfezionismo e la passione che hanno reso questo film un capolavoro senza tempo.

©Riproduzione Riservata

Emanuela Giuliani